Стихи и грозы: почему Владимир Маяковский – поэт уникальный

К 95-летию со дня смерти мастера – обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.

Поэт-бунт, поэт-вызов, поэт-ниспровергатель – такой образ создавал себе Владимир Маяковский в салонах довоенного Петербурга.

Грубиян из провинции с претенциозным и неграмотным, как казалось многим, слогом появлялся в эксцентричных образах на модных суаре, привлекая к себе внимание публики иногда нарочитыми, чересчур эпатажными даже для декаданса причудами. И добился своего – стал популярен. Вошёл в сонм поэтических богов последнего десятилетия империи.

Вторая часть жизни поэта – не менее громкая, но уже в струе правящей идеологии – стала его обелиском, памятником, заслонившим тонкого лирика, ранимого и чувствительного к уколам, даже микроскопическим. Сам Маяковский, которого облыжно обвиняли в нелюбви к Пушкину, во многом подражал Александру Сергеевичу, пусть и не признавая этого. Так он писал:

Я люблю вас,

но живого,

а не мумию.

Навели

хрестоматийный глянец.

Вы

по-моему

при жизни

– думаю –

тоже бушевали.

Африканец!

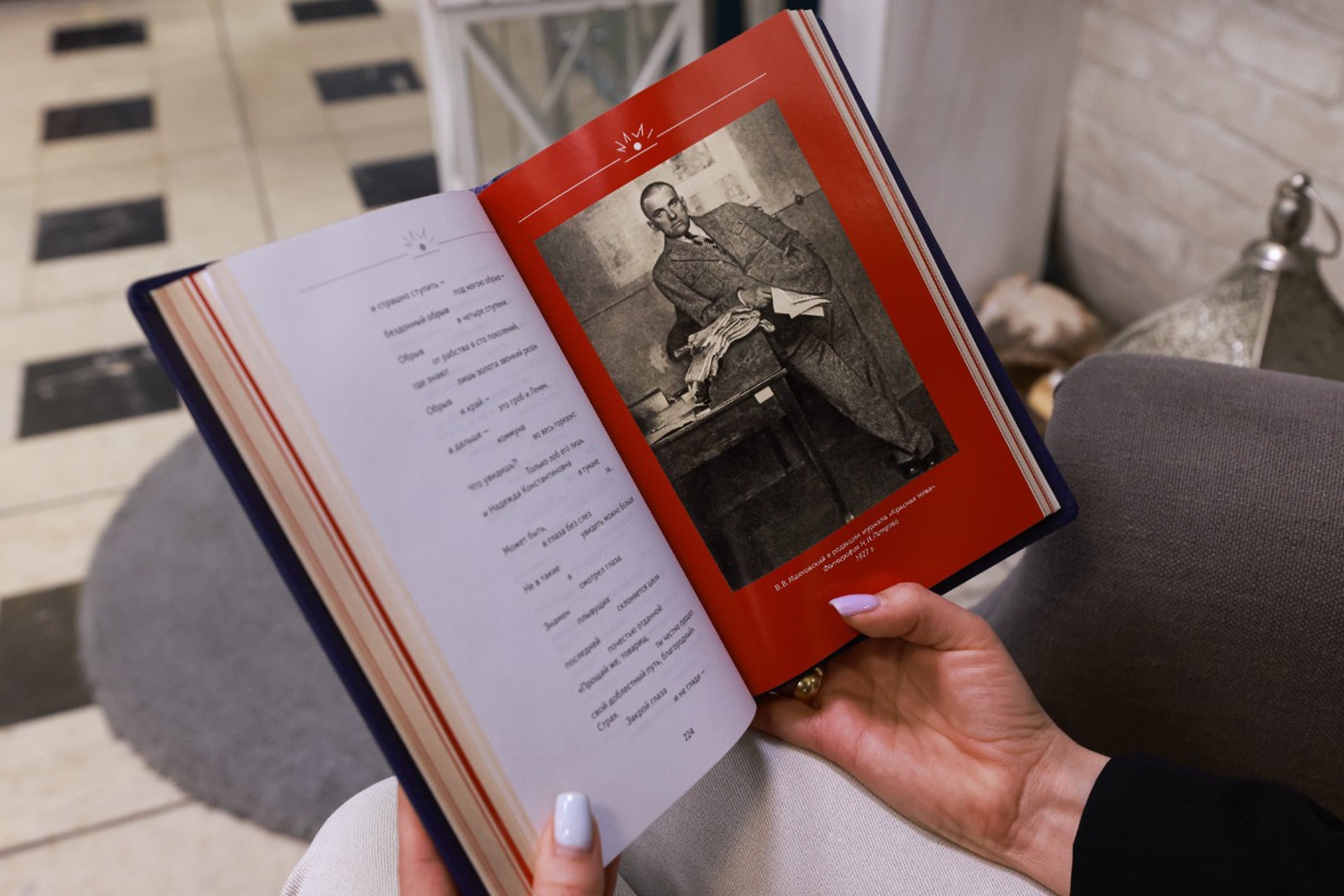

Бушевал, скандалил. Часто позёрствовал, о чём свидетельствует его привязанность к салонным фотопортретам в экстравагантных костюмах. Пользовался своим привилегированным положением, бравировал связями. Было. Но то – не поэт Маяковский, то – человек. А человек слаб.

Револьвер – это тоже оттуда – из эффектной позы. А вот выстрел – это настоящая, не сценическая трагедия. И не продолжение ли начатого диалога с Пушкиным? Только на дуэль Маяковского никто не осмелился вызвать. Только он сам себе бросил перчатку.

Маяковский начала ХХ века – это борец с устоями. Даже с искусством в целом – большой замах на вечное. Для чего? Для того, чтоб установить новый канон, авторство которого будет принадлежать ему. Или хотя бы соавторство.

Опера «Победа над солнцем» (слово «опера» тоже стоило бы взять в кавычки), в которой в качестве декорации и появился тот самый квадрат Малевича, должна была стать манифестом футуризма Маяковского.

Новые формы должны были служить ему – содействовать славе и завоеванию пространства, из которого были бы выпихнуты классики и современники. Но этого не случилось. И сам поэт Маяковский оказался намного крупнее юношеского манифеста кружковцев, посягнувших на канон.

Большой поэт – как большое дитя. Дитя времени, волнения, перемен. Будь Маяковский не так навязчиво экстравагантен, он всё равно был бы замечен, любим, вознесён. Талант! Был бы он менее склонен к эффектам – возможно, и прожил бы долгую жизнь.

Усталость и разочарование называют причиной его ухода. Возможно, обласканный, возвеличенный, канонизированный при жизни, опутанный клубком влюблённостей и измотанный неустроенностью своей долгой связи с Брик, ищущий освобождения от неё, Маяковский расстался с мечтой о будущем.

Футуризм иссяк. Будоражащая молодого поэта дрожь революции становилась зыбучими песками бюрократического аппарата. Будущее наступило. И было оно совсем не таким, как пророчил бунтарь, покоряющий публику на журфиксах в далёком 1913-м.

Смерть Есенина в 1925-м Маяковский прокомментировал бойким «Вы ушли, / как говорится, / в мир иной…». Подчеркнул: «У народа, / у языкотворца, / умер / звонкий / забулдыга-подмастерье». Пригвоздив ушедшего в ответ на его предсмертное «В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей» догматическим «Сделать жизнь / значительно трудней».

Тем не менее у Есенина было двое детей, рождённых в браке. У самого Маяковского – двое прижитых на стороне от разных коротких связей. Сына он не видел никогда, маленькую дочь повидал в течение трёх дней в Париже. И всё.

Вечно влюблённый, грохочущий о своей любви в неудобном для лирики поэтическом метре, он умел объясниться в чувствах удивительно нежно. Его стихи, посвящённые женщинам, встреченным случайно и мимоходом, – целая песнь большого оголённого сердца, которую не включают в школьную программу, боясь заразить или сразить юных читателей неуёмностью и любвеобилием.

В советской школе давали только немного из «Облака в штанах». А ведь облако – это и был он сам. В полный рост, в необъятной широте мечтаний, обожания и вожделения. С которыми и сам – такой большой и неловкий – не умел обойтись разумно.

ХХ век в русской поэзии – это век Маяковского. Его манеру и его слог не смог подхватить никто. Робели пред ним или не могли соответствовать – неважно.

По каким бы причинам его уникальность не могла быть оспорена продолжателями, она остаётся незыблемой и сегодня. И будет такой всегда.

Его шаг в вечность – живого, норовистого, отчаянно влюблённого, космически выпирающего за любые пределы – данность. Его уход, воспринятый многими тогда как предательство всего, чему он себя посвятил, – трагедия века. Уход в пустоту. «В звёзды врезываясь». В те самые звёзды, которые если «зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.