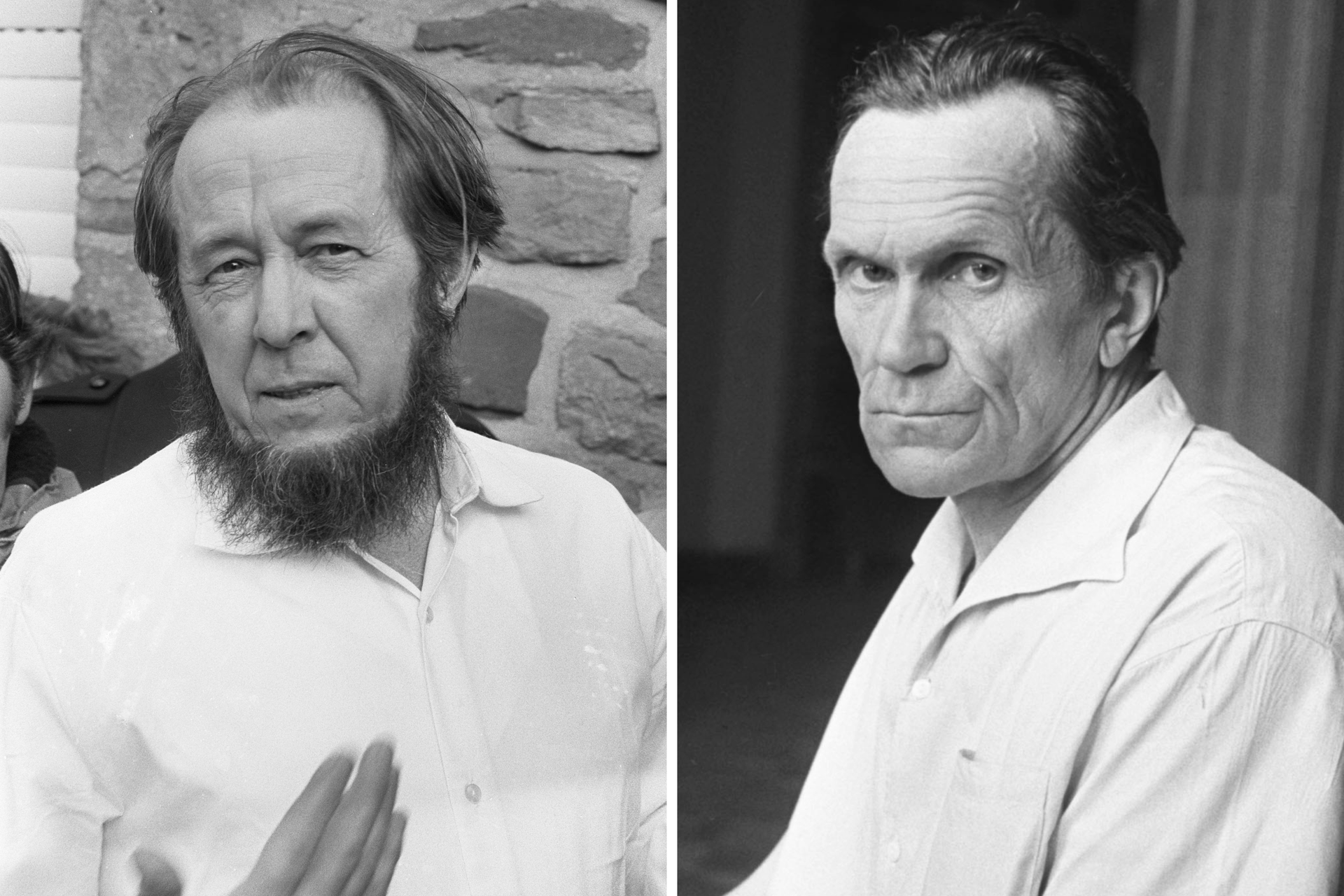

Разжать ГУЛАГ: почему Шаламову и Солженицыну не место в школьной программе

По следам предложения Елены Драпеко – обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.

Для меня, признаться, стало откровением, что в российских школах изучают Солженицына и Шаламова. Сам я ознакомился с их произведениями как раз в старших классах, но, так сказать, во внеклассном чтении – в самиздате. И до сих пор меня пробивает дрожь от ужасов и вопиющего злодейства, описанных Шаламовым, и посещает гадливое чувство от прочтения «Архипелага».

Безусловно, это взрослая литература. Литература ли – вопрос. «Архипелаг», произведение, автором представленное как документальное расследование, является, по сути, не очень талантливой беллетристикой – сборником лагерных баек, услышанных «светочем» от воров-сидельцев. Весьма тенденциозно поданных к объявленной ХХ Съездом КПСС кампании по борьбе с культом личности.

Шаламовские рассказы – вещь талантливая и жестокая. Покоряющая читателя обилием страданий, перенесенных лично автором и теми, кого автор потерял во время своего заключения.

Это жуткие свидетельства террора, бесчеловечного отношения руководства ГУЛАГа и НКВД конца 1930-х и второй половины 1940-х. Оба периода – тяжелейшие времена для страны и народа – выданы даже не самими авторами, а их поздними интерпретаторами за портрет народа. За портрет всей страны.

Наши люди – и те, что страдали и погибали в застенках, и те, кто замирал от страха, догадываясь о порядках ГУЛАГа, – все были отнесены на сторону палачей. Попытка возложить ответственность за злодеяния отдельных структур на весь народ – один из главных трюков перестроечных и новейших либералов, прорвавшихся к власти в позднем СССР и юной России.

Не секрет, что это была целая программа. Не секрет, что выношена она была и перенесена сюда западными институтами. И цель у них была прагматичной – лишить народ воли и права на долю в приватизации гигантского материального наследия СССР, в создании которого приняли участие все: и трудящиеся, и интеллигенция, и крестьянство, и те несчастные, чей труд был практически рабским в том же ГУЛАГе.

Отрицаем ли мы существование и историческую достоверность репрессий? Нет.

Мы – и народ, и власть, причем именно советская власть – признали ненормальность того исторического периода, изуверское отношение к тем, кого перемололи жернова террора.

Считаем ли мы в здравом уме и твердой памяти необходимым воспитывать новые поколения на примерах ненависти и жестокости? Думаю, нет.

Ни одному народу, куда более вовлеченному в куда более злодейские идеи, чем свобода трудящихся всего мира, не пытаются вменить в коллективную вину ответственность за собственную беду.

Немцы, на которых справедливо пало подозрение во всеобщей поддержке гитлеризма, отделались малой кровью. Когда эсэсовцы заняли должности и высокие посты в спецслужбах, бундесвере, политической верхушке ФРГ, они получили гигантские деньги из ФРС на восстановление уровня жизни. Австрийцы, с восторгом поддержавшие и принявшие полноценное участие в гитлеровских злодеяниях, счастливо отскочили на сторону чуть ли не пострадавших.

Народ-победитель оказался вдруг виновен во всем. И этому учат наших детей в школах.

Инициатива Елены Григорьевны Драпеко изъять из школьной программы произведения Солженицына и Шаламова как однобоко и тенденциозно освещающие историю нашей страны, по сути, искажающие представления юношества о стране и народе, назрела давно.

Примеры героизма, а их в истории нашей страны вдоволь, формируют натуру деятельную, целеустремленную, нацеленную на общее благо. И литература русская описывает героя не плоско, не картонно.

К счастью, талант наших писателей при их любви к нашему народу и восхищении им умеет показать своих персонажей многогранными, сложными и ищущими. Иван Денисович не таков. Он жертва без воли и надежды. Так, во всяком случае, он воспринимается юным, еще не обладающим широким и глубоким знанием умом.

И этому уму составители списка школьной литературы предлагают принять такого персонажа за архетип предка. За общую судьбу того, кто не стал палачом.

Ложная дихотомия – самый подлый тип манипуляций сознанием. Есть либо жертва, либо мучитель. И никого больше. Нет великих свершений, за которыми не стояла бы мрачная тень жестокого принуждения. Нет ведомого духом героя. Он будто вынужден быть движимым единственно низменным личным мотивом. И тяжелой психологической травмой, полученной в детстве.

Экзистенциальное одиночество в Сети и в жизни, обида, неустроенность, перверсия – вот мотив нынешнего культурного «героя» в кино, в телевизоре, в литературе. Принцип бессмысленности существования, ставший основным в послевоенной Западной Европе при объявленном конце эпохи гуманизма, перекочевал в отечественную культуру без всякой критики и даже без какого-то анализа.

Такой подход, прививаемый с юных лет через обязательное требование изучения спорного с точки зрения основных культурных течений явления в литературе «оттепели», должен быть если не запрещен, то по меньшей мере ограничен и вынесен за рамки обязательного образования.

Верю, что личность, вдохновленная произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Шолохова, Катаева, Полевого и других блестящих писателей России, сама захочет узнать и прозреть всю разносторонность и неоднозначность литературы. Но она уже будет в силах сама расставить акценты, а не принять их в готовом виде поданными с кафедры в качестве непреложной и единственно возможной истины.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.