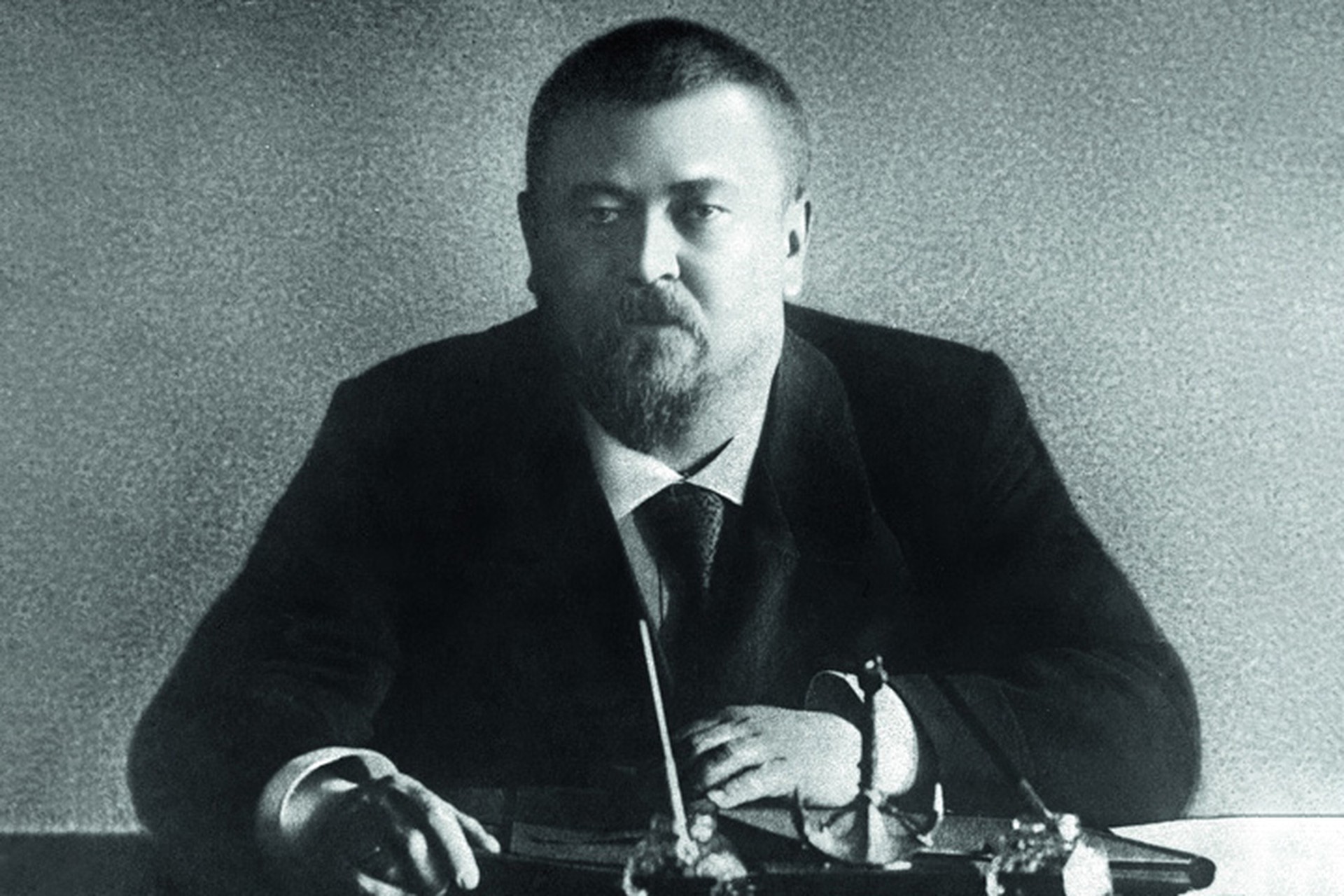

Наедине не с теми: чему нас учат жизнь и смерть Саввы Морозова

К 120-летию кончины мецената – обозреватель «Абзаца» Филипп Фиссен.

Савва Тимофеевич Морозов – одна из тех фигур в истории отечества, к которой не раз обращалась наша культура. Его жизнь, деятельность, устремления и трагическая кончина занимают умы и таланты уже больше века, заставляя снова и снова исследовать и анализировать этот неразгаданный образ.

Что же такого в нем, что не оставляет в покое пытливых? Почему не удовлетворены они тем, что уже известно о нем – об этом сфинксе просвещенного русского капитализма? Чем зацепила его судьба и его личность?

Он был непрост и противоречив. Человек, принадлежащий к русской традиции, он участвовал и приветствовал прогресс и преобразования. Благотворитель и ученый-экспериментатор, он посвятил свою деятельность социальным и техническим реформам, развитию культуры и образования. Впрочем, благотворительность являлась одной из важных черт традиции старообрядцев.

И это не только пожертвования от доходов. Это именно работа, которую он в своей полемике с картезианцами считал признаком существования, а не одно лишь мышление, полагая, что мышление – лишь начало существования. Оно слишком индивидуалистично и преисполнено эгоистичной гордыней.

Работа, труд, деятельность, поступки, новаторство – вот в чем было его кредо.

Он искренне веровал, что отечеству и человечеству в целом его усилия и сама жизнь должны принести благо. Станиславский сравнил его работу – постройку нового здания МХТ на месте «старого притона» – с тем влиянием на русский театр, какое Третьяков оказал на русское художественное искусство.

Русское купечество, которое и стал олицетворять собой образ Саввы Морозова, неустанно посвящало труды развитию промышленности и коммерции, а также созданию на российском просторе целой культурно-хозяйственной вселенной, превосходящей западную систему не только в объемах и качестве продукта, но и в духовности.

Вероятно, с последним и связано то, что Морозов свел дружбу с самыми опасными личностями того времени. Двое из них непосредственно находились возле него.

Самый декоративный, яркий и взбалмошный из социал-демократов, самый бессмысленный и бездарный с точки зрения пользы обществу – Николай Бауман, ненадолго переживший своего благодетеля. Странная дружба людей, имеющих своими целями очевидно противоположные точки (разрушение и разорение России у большевика Баумана, развитие и укрепление отечества – у хозяйственного предпринимателя Морозова) до сих пор вызывает противоречивые мнения. Что это было?

Но Бауман, которого прятал у себя в доме от полиции и кормил со своего стола ананасами и рябчиками Морозов, выдавая в неделю по 2–3 тысячи серебром на нужды партии разрушителей, – это цветочки.

Возможно, по-настоящему роковым стало тесное общение с другой личностью – самым одаренным, образованным, чрезвычайно профессионально деятельным и самым жестоким и опасным членом ЦК – Леонидом Красиным. Человек безусловно талантливый, умный, собранный и волевой, Красин возглавлял не только крупный иностранный концерн в России, но и боевое крыло партии.

Политические (и не только) убийства, покушения на высших сановников России, грабежи и нападения на полицию и служащих безо всякого коллегиального решения, а исключительно по воле маленькой группы (Ленин, Красин и Богданов), находясь в свободном положении уважаемого инженера, организовывал именно Красин.

Некоторые исследователи гибели Морозова напрямую обвиняют Красина в его убийстве. И хоть его смерть в Каннах на Лазурном берегу Франции, представленная как самоубийство со всеми атрибутами – обожженной ладонью со следами пороха, браунингом у тела, даже запиской, в которой Морозов просит никого не винить, – имела причину, объясняющую этот поступок медицинскими заключениями, она до сих пор вызывает споры.

Он мог стать русским дворянином, но его отец, следуя традиции своего сословия, отказался от этой чести. Тем не менее благородства Саввы Тимофеевича нельзя отрицать. Как и того, что общение с заговорщиками, да еще и с такими безжалостными и хладнокровно-рациональными в достижении своих целей, каким был его роковой друг Красин, не могло принести удовлетворения душе русского человека, ищущей блага для себя и людей.

Загадка его смерти имеет ответ прямой и жесткий: если ты ищешь блага, не водись с дьяволом и его слугами. Нельзя через зло, убийства, расправы и грабежи достичь блага народа. Благо достигается через преодоление всего этого ужаса, вопреки ему, а не благодаря.

Усилия многих, а лучше – всех, нужно собирать не как тайное общество, а как открытое духовное сообщество людей, ценящих Родину, истину, любовь, веру в лучший мир и его достижение в светлом пути созидания.

Прекрасная Россия, о которой, возможно, мечтал Савва Морозов и многие представители деятельной созидательной части российского общества, могла бы стать наградой за деяния, если бы ее судьбу не выхватили из рук прекраснодушных и чистых сердцем разрушители и разорители, после деяний которых народу пришлось восстанавливать отечество практически с нуля, пожертвовав на это миллионы жизней и потратив десятилетия упорного труда.

Россия не сгинула, не истлела в пожаре мировой революции, как мечтали ее сжечь те, кто захватил власть после 1917-го, чтобы тело империи стало только горючим для мирового пожара.

Тот же Красин в 1921-м, уже насмотревшись на деятельность новой власти, несравненно более жестокой и мстительной, чем царская, осознал, что Россия – это ключ, а не дрова. И говорил Ленину, что он потеряет все, если не сохранит Россию. Поэтому и стали возможны НЭП и дипломатия, стал необходим образ нового человека-творца, а не кровожадного истребителя всего прошлого, не упрямая и бесчеловечная поза отрицания, а контакты и связи со странами Европы.

О них тоже немного можно сказать хорошего – об их отношении к нашей стране, испытывающей на себе ужасы гражданской и последствия революций, но новая политика Совнаркома не без усилий Красина смогла смягчить и это отношение. Можно предположить, что общение с Морозовым повлияло и на жесткого технократа Красина, кое-что оставило в его сознании. Зародило хотя бы зерно патриотического взгляда на Россию и немного человечности.

Память о Савве Морозове будоражит потомков. Этот драматический эпизод истории, вобравший в себя множество явлений русской жизни и проявлений мятущейся русской души, не может оставить в покое думы наши.

Мы еще не раз будем возвращаться к этой личности и к этому вечному сюжету, так напоминающему «Фауста», но куда трагичнее и глубже. Простым изложением фактов здесь не обойтись. Тут нужно культурное осмысление, обращение вглубь себя, к своему внутреннему чутью, осознанию себя частью великого явления, имя которому – русский народ.

Чтобы приблизить такое понимание, нужно вести постоянную работу – ту самую, о которой писал Морозов в споре с Декартом. Смотреть и проникать в живопись русских художников, отдаваясь не только внешней красоте, но и вглядываясь в неуловимые ускользающие черты и детали. Посещать чаще русский театр, созданный во всей полноте трудами благотворителей, в числе которых – Морозов. Слушать великую и непостижимую русскую оперу, среди которых «Хованщина» гениального Мусоргского, которая ближе всего подводит нас к ответу на вопрос, что же такое русская душа и русский характер.

Но ответ всегда лежит в нас, в нашем сердце. Даже изложенный в произведениях великих наших писателей, он не является решенной формулой, а представляет собой неразрешимую задачу, для прозрения и предчувствия ответа на которую многие умы потратили всего себя.

Савва Тимофеевич Морозов – один из многих таких характеров, оставивших след в нашей истории. Узнаем ли мы в нем себя или отрицаем всякое сходство, мы – продолжение этого строя сложных и противоречивых душ, составляющих одну грандиозную душу России.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.