Война и быт: как Саша Черный предвосхитил советскую сатиру

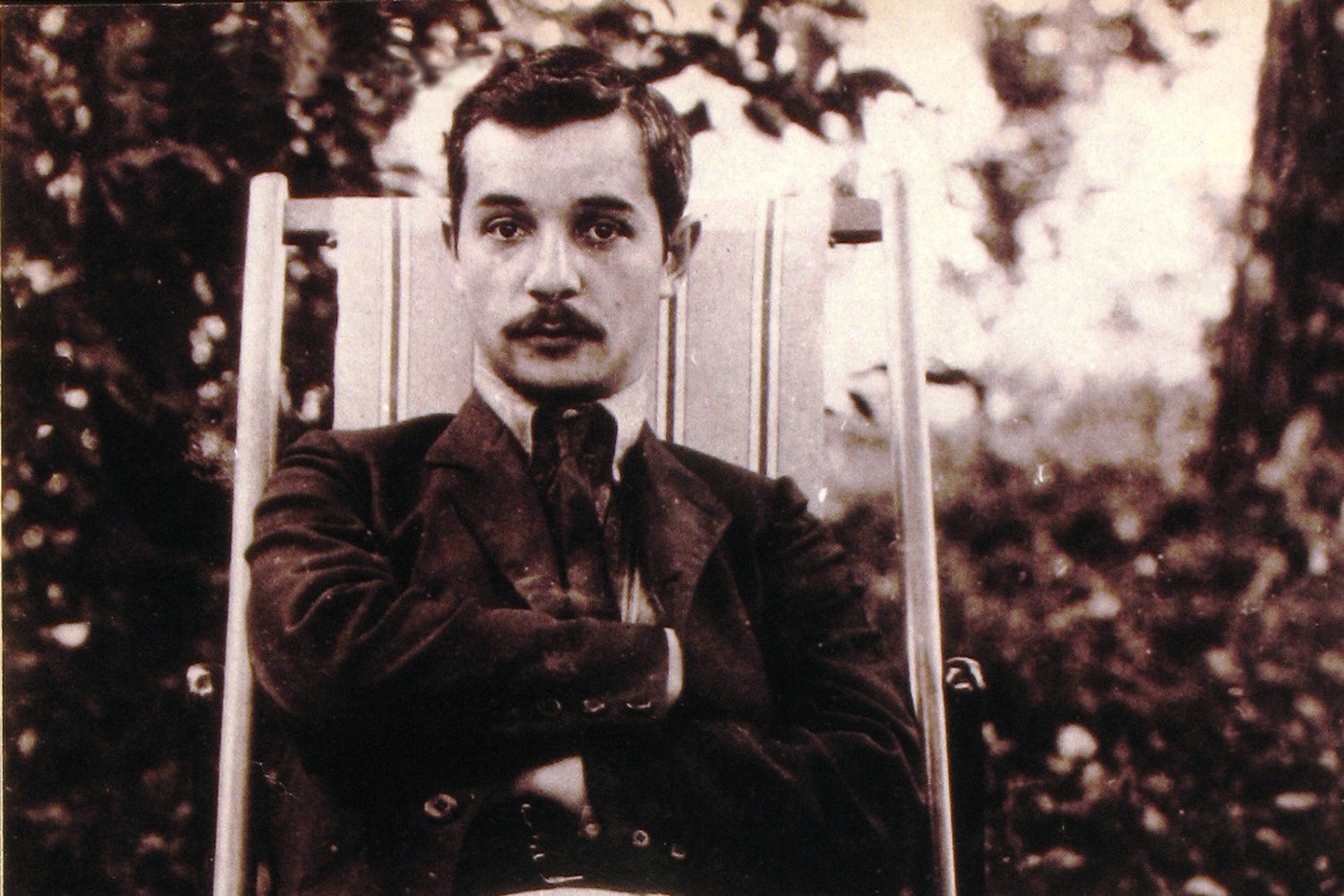

К 145-летию со дня рождения поэта – обозреватель «Абзаца» Игорь Караулов.

Черный и белый – это цвета, которые считаются противоположными друг другу. В 1902 году начинающий московский поэт Борис Бугаев взял себе псевдоним Андрей Белый. Три года спустя одессит Александр Гликберг назвался Сашей Черным – впрочем, не в пику Белому, а просто потому, что родился брюнетом.

Эти два автора, появившиеся на свет не просто в одном году, но и в одном месяце – в октябре 1880 года, были антиподами и в жизни, и в литературе.

Андрей Белый, как и его приятель, соперник и тоже ровесник Александр Блок, был высоколобым символистом. Он родился в профессорской семье, жил на Арбате, вырос в среде образованных людей. Он писал о возвышенном, сочинял симфонии в стихах, сложно устроенные модернистские романы и увлекался теософией.

А Саша Черный, сын одесского провизора Менделя Гликберга, пришел в литературу более трудным, окольным путем, несколько напоминающим путь Александра Куприна, с которым он дружил.

Ради поступления в гимназию ему пришлось креститься. Однако с учебой не задалось: где-то не хватало способностей, где-то подводил характер. Он кочевал из одного учебного заведения в другое (Белая Церковь, Петербург, Житомир), немного бродяжничал, потом пару лет служил в армии, работал на таможне и, наконец, нашел свое место в газетно-журнальном мире.

По характеру своего творчества Саша Черный тоже был противоположностью символистов. Никаких роз и грез, никаких снежных масок и зловещих карликов. Его типичный лирический герой – человек интеллигентный, но глубоко погруженный в быт и политику, тот самый «читатель газет», который был так ненавистен Марине Цветаевой.

Уже первым своим стихотворением под псевдонимом Саша Черный автор наделал шума: журнал «Зритель», в котором оно было опубликовано, власти тут же закрыли. После поражения первой русской революции он на пару лет уехал в эмиграцию в составе, так сказать, ее «нулевой» волны, вместе с Мережковским и Гиппиус, Савинковым и Лениным.

С 1908 года он снова в России, и этот период «реакции», период третьей и четвертой Госдумы стал для него золотым временем. Он становится одной из главных звезд журнала «Сатирикон», а затем и «Нового Сатирикона» – наряду с Аверченко, Тэффи и Маяковским.

Сатириконцы высмеивают все подряд: министров и бюрократов, кадетов и октябристов, черносотенцев и просто дураков. Впрочем, когда все это рушится, авторы журнала почему-то не радуются наступившему счастью, а, напротив, стремятся покинуть страну.

Саша Черный оказывается в независимой Литве, потом в Германии, Италии, Франции, работает в разнообразной эмигрантской прессе, издает книги для детей. И хотя путь к советскому читателю для него закрыт, дух его незримо присутствует в Стране Советов.

Дело в том, что с наступлением новой эпохи все эти символистские прекрасные дамы, Пьеро и Арлекины, равно как и северянинские грезофарсы, ушли в прошлое. В настоящем ничто о них больше не напоминало.

А вот замордованный бытом работник умственного труда, глазами которого смотрел на мир Саша Черный, выжил и окреп. Его знаменитая «Обстановочка», популярная до сих пор, – это как будто бы взгляд в будущую коммунальную жизнь людей, которых «квартирный вопрос испортил». Михаилу Булгакову, кстати, в юности нравились стихи Саши Черного, публиковавшиеся в газете «Киевская мысль».

Его оптика продолжала жить и в прозе Михаила Зощенко, с которым его объединяет не только амплуа сатирика. Саша Черный участвовал в Первой мировой войне, служил в госпиталях, а Зощенко и вовсе был героем этой войны. Вообще-то, эта война, в отличие от Гражданской и от Великой Отечественной, непропорционально скудно отражена в русской литературе. И военные стихи Саши Черного – может быть, самое ценное, что было создано о ней в поэтическом жанре.

Приземленность его стихов сочеталась в нем с возвышенной мужественностью солдата. И если образцовой смертью поэта считается у нас смерть дворянина Николая Гумилева, не дрогнувшего перед расстрелом, то ведь и Александр Гликберг, крещеный еврей и журнальный фельетонист, покинул этот мир как герой: отдал жизнь за други своя, бросившись спасать соседский дом от пожара.

Саша Черный никогда не входил ни в какие поэтические пантеоны и не причислялся к великим. Но читатель у него есть – и будет до тех пор, пока мы останемся людьми со своими грехами и слабостями.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.