Лицом к небылице: почему в России так полюбили английскую «Алису в Стране чудес»

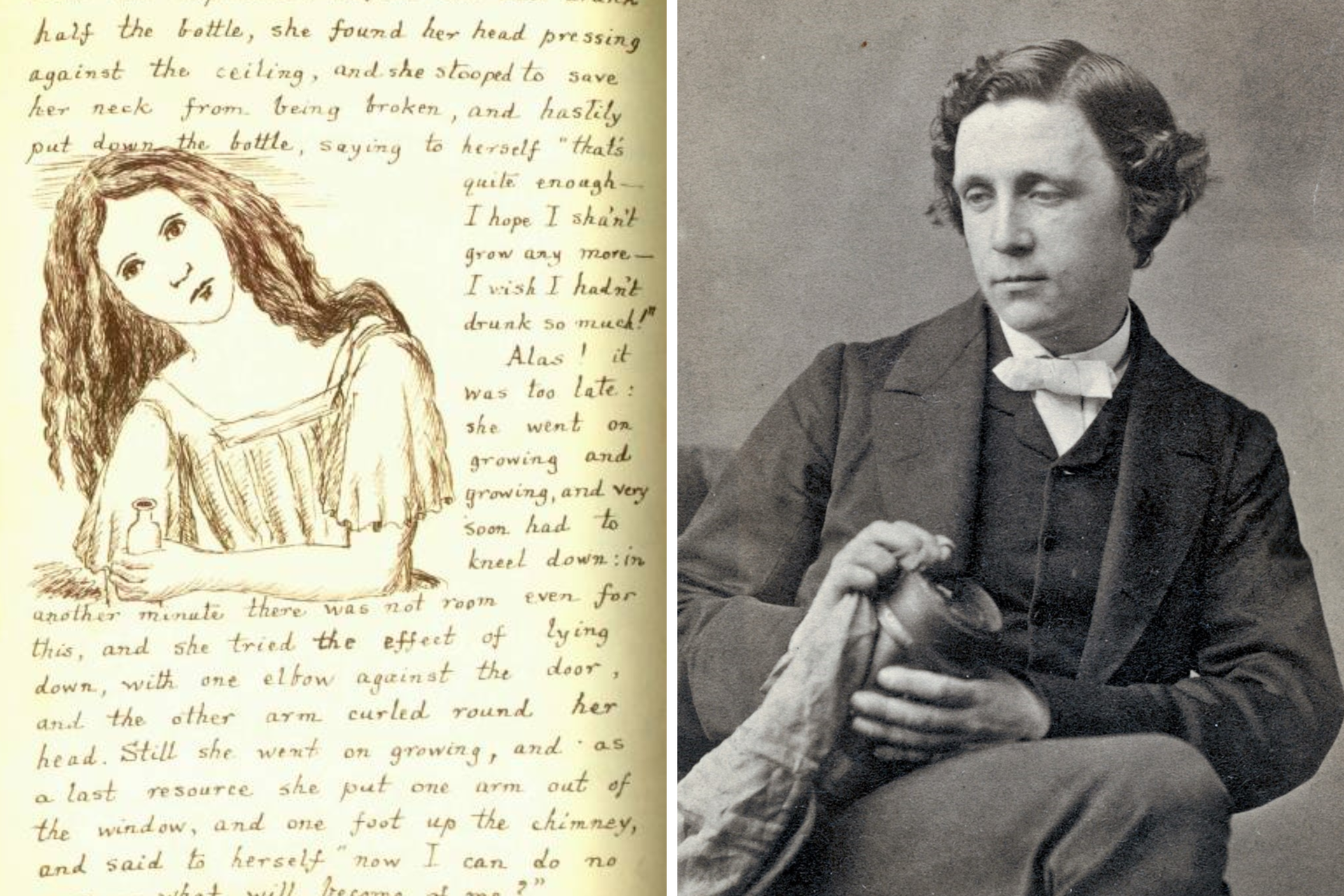

К 160-летию первой публикации сказки Льюиса Кэрролла – обозреватель «Абзаца» Игорь Караулов.

«Примешь красную таблетку – останешься в Стране чудес, и я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора». Эти слова Морфеуса из фильма «Матрица» лишь один из множества примеров, демонстрирующих, насколько глубоко укоренились в современной культуре образы и выражения из сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».

Время от времени кто-то вокруг нас вспоминает про улыбку Чеширского Кота или приговаривает: «Всё страньше и страньше». Порой в интернете можно встретить людей под никами Безумный Шляпник или Мартовский Заяц. Наконец на ваши вопросы в Сети охотно отвечает Алиса – только не маленькая английская девочка, а виртуальный помощник.

В общем, сказка про Алису легла на душу современной эпохе, и даже не верится, что впервые она увидела свет в далеком 1865 году. Что могли понять тогдашние англичане в этом абсурдистском и немного хулиганском тексте? Конечно, прогресс наступал и Британия шла в его авангарде, так что на момент рождения «Алисы» в Лондоне уже было метро, но все же эпоха была викторианская – строгая и серьезная. Шутка ли – морями править и полмира грабить.

Однако, что удивительно, «Алиса в Стране чудес» имела коммерческий успех, и даже королева Виктория стала фанаткой книги.

А вот в России в то время было не до книг подобного рода. Совсем недавно отменили крепостное право, и на авансцену культурной жизни вышли люди, требовавшие от искусства главным образом служения социальной повестке. Например, за аполитичность они на 20 лет выгнали из литературы Афанасия Фета.

К тому же английский язык тогда еще не был языком международного общения. Это мог бы подтвердить и сам Льюис Кэрролл, то есть Чарльз Латуидж Доджсон, которому во время поездки в Россию в 1867 году зачастую приходилось общаться с русскими по-французски. Поэтому дебютную книгу английского автора могли в России просто не заметить.

И тем не менее в 1879 году вышел первый русский перевод «Алисы» под названием «Соня в царстве дива». Издание это было сугубо пиратским: в нем не были указаны ни автор, ни переводчик. Разумеется, хитом продаж оно не стало, да и сохранилось в считаном количестве экземпляров.

И почти на три десятилетия об «Алисе» в России забыли. Шквал интереса начался в 1908 году, и до революции успело выйти четыре перевода.

Почему же странная сказка о девочке в волшебной стране стала так популярна в ХХ веке?

Говоря о Кэрролле, обычно не забывают упомянуть про то, что он был математиком. И правильно делают, поскольку его основная профессия имеет прямое отношение к характеру и значению книги, да и всего его литературного творчества.

Можно сказать, что математические занятия Кэрролла помогли ему во времена ньютоновской физики предугадать грядущее торжество неклассической картины мира. Это и теория относительности, и вероятностный детерминизм, и психоанализ, и авангард в искусстве. И все это перекликалось с приключениями Алисы, как перекликаются с ними и нынешние виртуальные путешествия, относящиеся к картине мира, которая была названа «постнеклассической».

Среди парадоксов «Алисы» главный касается целевой аудитории сказки. С одной стороны, в центре повествования находится ребенок, да еще и списанный с реальной Алисы Лидделл, которая стала первой слушательницей этой истории. А с другой стороны, сказка вышла совсем недетская и уроки из нее способны извлекать вполне взрослые люди.

Видимо, девочка Алиса – это символ человека, способного удивляться, воспринимать новое и адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Это детское в нас, которое книга призвана пробудить.

Впрочем, есть версия, что главный герой здесь не столько девочка, сколько сам английский язык, в котором самая обычная интонация кажется нам ироничной. На языковой игре в «Алисе» построено так много, что сказку можно было бы посчитать непереводимой. Но именно эта непереводимость породила более 20 переводов на русский язык. Это легко объяснимо, ведь ни один перевод не обходится без заметных недостатков и кому-то всегда хочется переделать все по-своему.

Льюис Кэрролл (наряду с Эдвардом Лиром) был одним из тех замечательных англичан, которые привили русской литературе, в том числе детской, вкус к абсурду. Так, он оказал несомненное влияние на обэриутов. Но нельзя сказать, что это жанр чисто импортный. Ведь английская nonsensical poetry – это та же небылица, небывальщина русского фольклора. Поэтому и в Алисе мы можем разглядеть что-то родное.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.