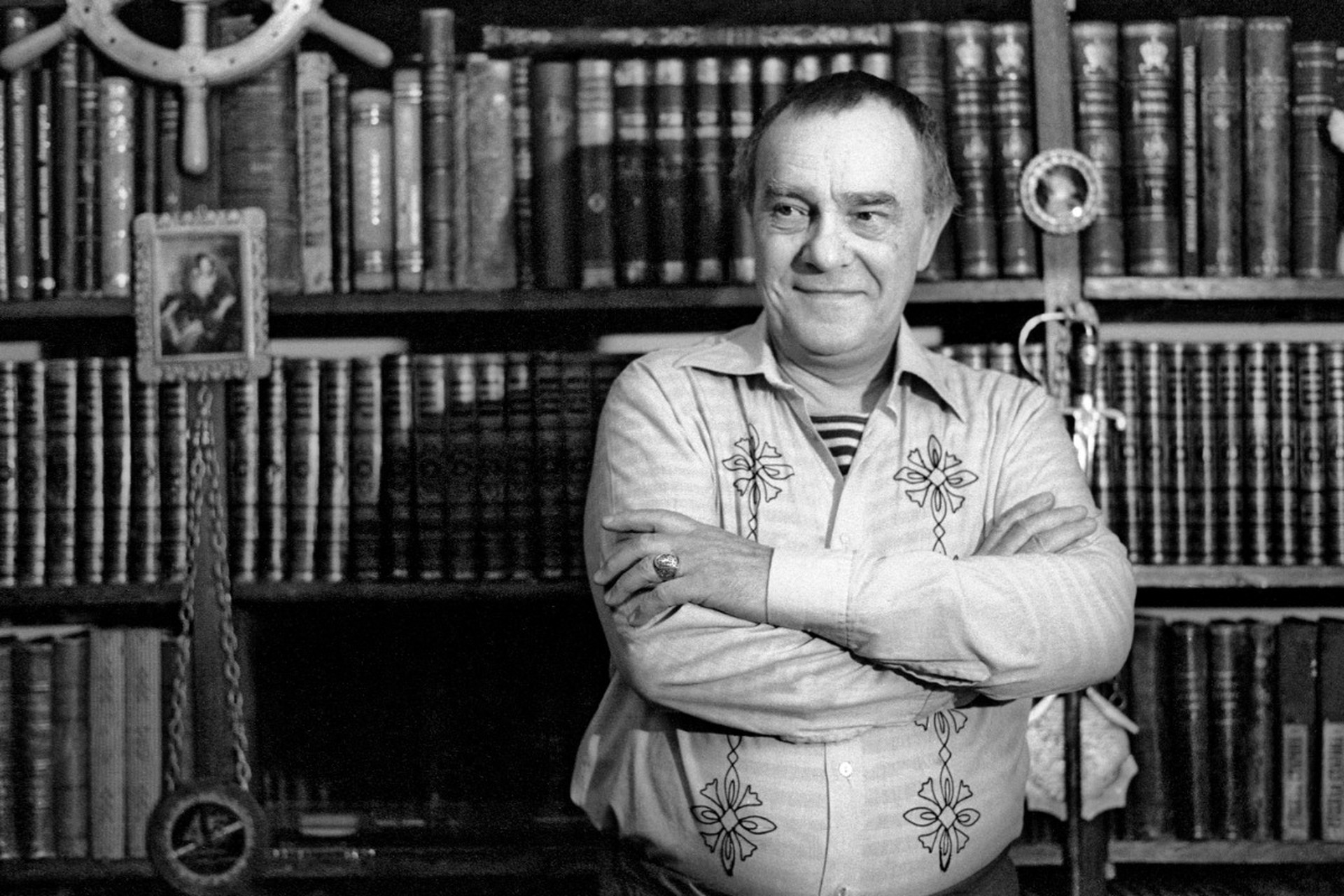

Попал в переплет: в чем секрет популярности Валентина Пикуля

К 35-летию со дня смерти писателя – обозреватель «Абзаца» Игорь Караулов.

Валентин Саввич Пикуль скончался от сердечного приступа 16 июля 1990 года. Ему было всего 62 года – для прозаика совсем не возраст. Ранняя смерть яркого и талантливого человека – всегда трагедия, однако это печальное обстоятельство уберегло Пикуля от двух вещей.

Во-первых, он не успел в полной мере послужить либеральной конъюнктуре: его антисталинский роман «Барбаросса» так и не был закончен. Во-вторых, он не дожил до независимости Латвии и ему не пришлось бежать из русского города Риги, где он прожил около 30 лет. В фашистской Латвии уничтожены посвященные писателю мемориальные доски, а нам стоит вспомнить о нем с благодарностью.

В советской литературе Пикуль стоял отдельно, вне обойм и когорт. Он был культовым, но вместе с тем спорным: кто-то презирал его как автора бульварного чтива, а кому-то его фигура казалась зловещей в идейном плане.

Пикуль не был звездой телеэкрана и завсегдатаем заседаний. Он, как положено настоящему писателю, предпочитал разговаривать с людьми с помощью своих текстов. Он любил своих читателей, и они отвечали ему взаимностью.

Пикуль – это всегда хит продаж: при жизни писателя было продано 20 млн экземпляров его книг – и тем не менее они оставались дефицитом. На покупку романов Пикуля в СССР выдавали талоны за сданную макулатуру, и это была своеобразная вершина читательского признания. Громадные тиражи делали его советским миллионером, однако жил он скромно: что-то тратил на книги, а что-то жертвовал на благие цели.

Начало его жизни было и уникальным, и вместе с тем образцовым для того времени. В 1942 году он смог эвакуироваться из родного Ленинграда в Архангельск и тут же сбежал оттуда в только что открывшуюся Соловецкую школу юнг. Юнга в 14 лет! Но он ведь не один такой был в этой школе, некоторые оказывались там и в 11, приписав себе три или четыре года.

Последующая служба во флоте дала Пикулю первый материал для писательства. Морской теме посвящено несколько его книг, но он, в отличие от его друга Виктора Конецкого, не стал специализированным писателем-маринистом. Он избрал себе амплуа исторического писателя, поэтому свою литературную биографию отсчитывал не от первого романа «Океанский патруль» (1954), а от «Баязета», вышедшего в начале 1960-х и повествовавшего о чисто сухопутных событиях Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

60-е здесь важны не только как время цензурной оттепели, но и как десятилетие, когда советские люди, несколько подустав от коммунистического строительства, стали заново открывать для себя историю страны. Например, в 1967 году на Соловецких островах, столь много значивших в жизни писателя, был открыт музей-заповедник, и в том же году родилось понятие «Золотое кольцо России».

Интеллигенция бросилась собирать иконы по деревням, а в литературу явились писатели-деревенщики, благодаря которым тоска по старому укладу жизни перестала восприниматься как нечто реакционное.

Еще одним флангом литературной жизни стала лейтенантская проза, авторы которой говорили «окопную правду» о войне, подчас расходившуюся с официозом.

Вот на этом перекрестье между деревенщиками и лейтенантами и возник Валентин Пикуль с его десятками романов, действие которых происходит в различной исторической обстановке: от Франции времен Наполеона до Японии начала ХХ века.

Писатель, не кончавший университетов, шел в авангарде целой армии самоучек и недоучек, пытливых советских интеллигентов, которые в то время стремились осмыслить, что же произошло со страной и ее народом. В этой армии были и энтузиасты-краеведы, и доморощенные конспирологи, и любители «тайн Вселенной». И разные прочие типы: от Глеба Капустина из рассказа Шукшина «Срезал» до интеллигентного слесаря Гоши из фильма «Москва слезам не верит».

И вот на эту матрицу народного сознания очень удачно наложился Пикуль. Он брал аудиторию в принципе тем же, чем и Дюма-отец – лихо закрученными сюжетами, простыми понятиями, такими как отвага и трусость, честь и предательство, любовь и ненависть. Но особенно увлекало аудиторию стремление автора закрыть «белые пятна» и рассказать, «как оно было на самом деле».

Сегодня у каждого есть в распоряжении интернет-поиск, позволяющий оперативно проверить то или иное утверждение исторического романиста. А полвека назад люди в самом деле учили историю по Пикулю, в то время как ученые мужи безуспешно им разъясняли, что автор, ни дня не бывавший в архивах и доверявший только своей личной библиотеке, весьма вольно обращается с фактами.

Порой дело доходило до скандала. Роман Пикуля «Нечистая сила», вышедший в 1979 году в сокращенном виде под названием «У последней черты», вызвал нервную реакцию как у зарубежных монархистов (от их имени высказался сын Петра Столыпина Аркадий), так и у советских идеологов, которым нарисованная писателем картина тотального разложения монархии в предреволюционные годы тоже показалась чрезмерной.

Впрочем, роман и в самом деле представляет собой фейерверк вранья, подчас совершенно немотивированного.

Тем не менее творения Пикуля востребованы до сих пор. Более того, на фоне других квазиисторических жанров, которыми с тех пор обросла наша литература (славянское фэнтези, альтернативная история, попаданцы), занимательные романы Пикуля смотрятся еще относительно прилично. А его легендарный успех, надеюсь, вдохновит других авторов, которые напишут о нашей истории и точнее, и не менее интересно. Потребность в этом сегодня очень велика.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.