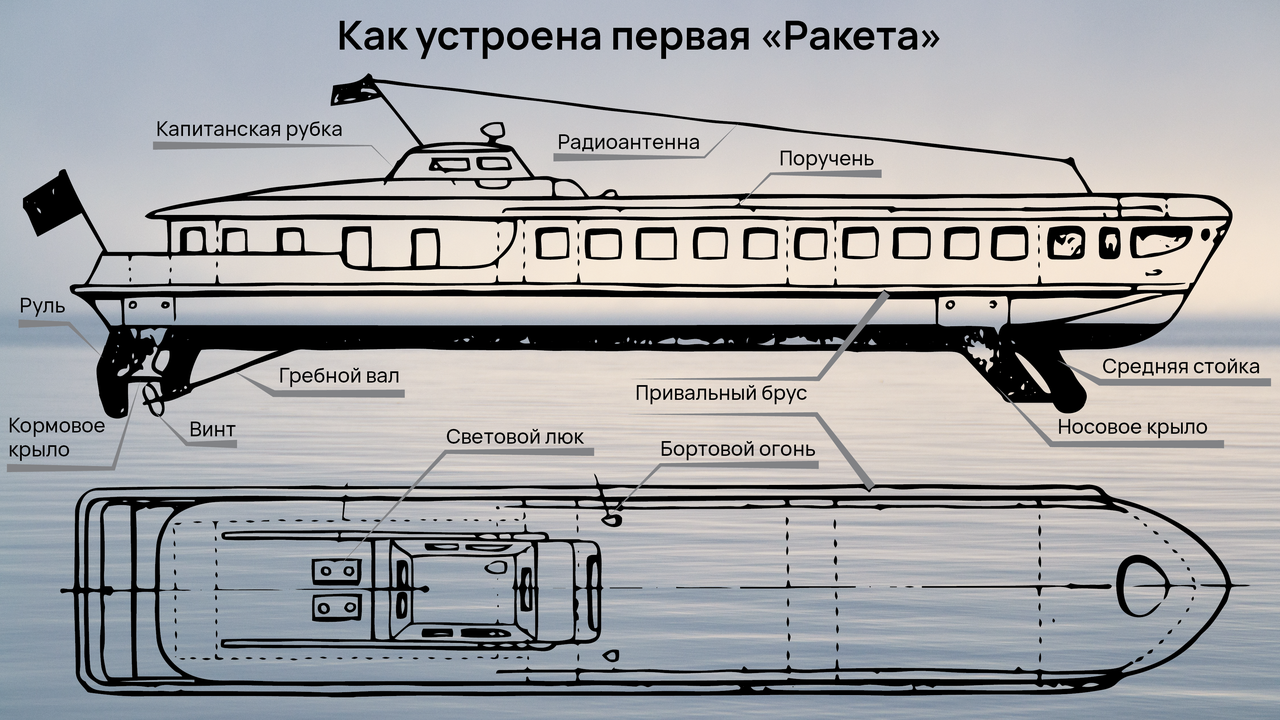

Первая «Ракета» мира

Как яхтсмен и байкер создал лучшие теплоходы на подводных крыльях

Скоростные речные суда постепенно возвращаются на волжские маршруты. Их история началась в 1950-е, когда молодой конструктор Алексеев бросил вызов легендарному Туполеву и поставил на кон свою свободу

В июле 1957 года на улицах Москвы творилось нечто похожее на то, что мы увидели во время футбольного чемпионата мира в 2018-м. Улицы центра столицы забиты молодыми иностранцами. Яркие одежды, флаги, экзотические танцы, улыбки, мир, дружба. Во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов москвичи и москвички открыли так много нового, что перестали удивляться.

Но даже на этом фоне и жителей города, и гостей 26 июля поразило зрелище на Москве-реке. По ней почти летел на скорости автомобиля странный теплоход. Его корпус был каким-то образом задран над водой. Он пронёсся мимо Кремля, стремительно прошёл под мостами. Его двигатель работал довольно громко.

Тысячи свидетелей высыпали на гранитные набережные, они не знали, что это, но понимали: аттракцион. И аплодировали. Это был первый выход на публику «Ракеты» Ростислава Алексеева, конструктора из Горького (Нижнего Новгорода).

Алексеев, лауреат Сталинской премии, всем своим видом и образом жизни так же отличался от образа советского конструктора, как его суда от обычных.

Байкер, приезжавший на работу на импортном мотоцикле, носивший одежду спортивного стиля (конечно, не в официальной обстановке). Турист и фотограф. Яхтсмен, победитель регат, ходивший под чёрным парусом. И при этом фанат своей работы, профессионал, готовый отстаивать творческую правоту дерзкими поступками. Однажды свободомыслие чуть не стоило ему большого лагерного срока, он провёл время под арестом.

Идею судна на крыльях он выносил ещё студентом, придумывая, как бы сделать более быстроходную яхту. Расчёты навели Алексеева на оригинальные решения. Приближалась война, и он вдруг понял, что может быть полезен военному флоту.

Выпускник против Туполева

Весной 1941 года засекреченное ЦКБ-19 при Ленинградском морском заводе получило анкету 24-летнего почти выпускника Горьковского индустриального института.

Алексеев объяснял, что проходит стажировку по соседству, в Военной-Морской академии, но хотел бы применить знания в ЦКБ, так как в институте занимался темой подводных крыльев и имеет дипломную работу – проект боевого катера, который комиссия позже оценит на уровне кандидатской диссертации.

В ЦКБ подводное крыло как раз пытался усовершенствовать в «шарашке» 53-летний Андрей Туполев, на тот момент создатель фронтового бомбардировщика Ту-2 и осуждённый «вредитель».

Выскочка получил отказ. И вернулся в уже ставший родным Горький (Нижний Новгород) с мечтой построить здесь свой катер, раз уж так вышло, без участия прославленного конструктора. А здесь его ждали танки.

Завод «Красное Сормово», куда по окончании вуза получил направление Алексеев, вообще-то судостроительный. Но уже началась война, и его переориентировали на выпуск крайне необходимых фронту Т-34. Говорили, что сам Сталин сделал директору Ефиму Рубинчику короткий мотивационный звонок и произнёс: «Будут танки, будет Рубинчик. Не будет танков, не будет Рубинчика».

И Рубинчик, 38-летний «старый большевик», наладил новое производство блестяще. Ради выполнения напряжённого, да ещё и растущего месяц к месяцу плана рабочие и инженеры ночевали у станков. Алексеева назначили специалистом техконтроля, 16 часов в сутки проверять сварные швы на броне.

Но он упросил директора дать ему заниматься и катером – «в свободное время». Рубинчик поверил в талант молодого специалиста, выделил ему в конструкторском бюро завода стол и раскладушку, только с условием работать над чертежами не более трех часов в сутки. Иначе организм не выдержит.

Вскоре Алексеев написал в наркомат обороны просьбу дать его проекту официальный статус, но получил отказ: это тема Туполева и ленинградцев, не суйся.

Зато Рубинчик на следующий год посмотрел его чертежи – и выделил Алексееву рабочих для постройки модели А-4, первого катера на подводных крыльях. Выпускник не подвёл: его модель хоть и прыгала на воде, «как лягушка» (с этой проблемой подводных крыльев не мог справиться и Туполев), зато показала на ходовых испытаниях рекордную скорость, 80 километров в час.

Тогда Рубинчик освободил Алексеева от танков и позволил ему создать «гидродинамическую лабораторию». Одно название, а в реальности убогий домик на понтонах в затоне. Но это был карт-бланш. Похоже, Рубинчик сам загорелся идеей обойти ленинградских коллег и Туполева.

В лабораторию разрешили перейти нескольким молодым инженерам из заводского парусного клуба. Такие же энтузиасты речных прогулок с ветерком, как и Алексеев, уважавшие его заслуги в парусном спорте, они работали день и ночь.

Главное конструкторское достижение той лаборатории впоследствии стало известно миру как «эффект Алексеева». В 1943 году он первым в мире создал такую геометрию крыла, при которой судно, катер А-5, наконец, перестало подпрыгивать на каждой волне, норовя совершить сальто-мортале и заставляя команду думать не о стрельбе торпедами, а как бы не вывалиться за борт

Техническая революция на «Красном Сормове» была совершена, о чём сообщили Наркомату обороны. А там снова не поверили. «Куда вы лезете? Вам же говорили, что не ваше дело». («А ленинградское», имелось в виду).

Отступить? Сдать мечту, которая сулит прорыв нашему военному флоту, и вернуться к танковым швам?

Алексеев решил иначе, и Рубинчика как-то убедил. Он сам встанет за штурвал катера, самовольно пройдёт на нём по Волге и каналам от Горького до Москвы, а затем через всю столицу, пришвартует чудо техники, вообще-то секретное, у деревянного причала Южного речного вокзала близ Кожухова и пригласит товарищей из наркомата увидеть действие его крыльев своими глазами.

Отличный план, за исключением того, что наиболее вероятным его исходом был арест, суд и приговор за разглашение военной тайны. В военное же, кстати, время. Но Алексеев был готов рискнуть свободой и, возможно, жизнью.

Примерно так и вышло. Ответственные товарищи испугались приглашения на самовольную презентацию, позвонили в НКВД. Алексеева приняли на причале.

Но он продолжал на допросах доказывать свою правоту, просил доложить о нём наверх, и у него была бумага от директора завода.

Во властных коридорах произошёл переполох. В итоге катером А-5 заинтересовались в Управлении кораблестроения Военно-Морских Сил СССР. Изучили документацию – и ещё больше заинтересовались.

Алексеева отпустили и поручили усовершенствовать судно. После войны «Красное Сормово» получило заказ на подготовку серийного выпуска торпедного катера на подводных крыльях А-7 (или «123-бис»).

Ленинградскому ЦКБ-19, а также подмосковному ЦАГИ, где в то время трудился Туполев, поручили отдать группе Алексеева свои наработки. Исполнялось это с большой неохотой, проволочками. Молодой конструктор отодвигал мэтра.

В 1948-м катер прошёл госиспытания на Чёрном море, в 1950-м году принят на вооружение. Первое в мире военное судно с подводным крылом. Ростислав Алексеев и его группа в 1951 году получили Сталинскую премию.

Первенец не был идеальным, Алексеев считал, что работа только начинается. Но в 1953-м произошло то, что как-то стыдливо обходят советские биографы и историки. ВМФ отказались от подводных крыльев. Катера на них были признаны слишком уязвимыми при вражеской атаке и капризными при неспокойной волне.

Влиятельные ленинградцы не дали развить тему выскочке из Горького. Его «бесперспективные» технологии засекретили, ограничили даже для него самого. Алексееву исполнилось 37, и теперь ему было нечем заняться.

Хрущёвский сокол

Кроме военного флота был гражданский, и министром его работал выходец из Горького – экс-ректор института инженеров водного транспорта Зосима Шашков. Он и предложил Алексееву: давай сделаем скоростное пассажирское судно.

Страна после войны восстанавливалась бешеными темпами, и потрёпанный довоенный речфлот не справлялся с объёмами перевозок. В Министерстве судостроения предлагали массовый выпуск простых дешёвых пароходов, но Шашков хотел красоту: передовые речные технологии для страны-победителя.

К тому времени швейцарцы запустили свой прогулочный катерок на крыльях под названием Freccia d'Oro («Золотая Стрела») по озеру Лаго-Маджоре на границе с Италией. Он был не слишком быстрым и комфортным, вмещал 30 пассажиров.

Шашков и Алексеев договорились разработать судно с подводными крыльями на 60 мест, со скоростью передвижения, не уступавшей железным дорогам. «Красное Сормово» было радо получить такой заказ. Но военные выступили против, а без их визы Алексеев не мог использовать свой же секретный «эффект Алексеева» (революционную конструкцию, при которой крыло держится близко к поверхности, но не выходит на неё, избегая «прыжков»).

Его ближайший ученик Юрий Чернигин вспоминает, как конструктор сетовал: «Я только начал понимать, как это работает, а меня связали по рукам и ногам».

Алексеев написал жалобу в ЦК КПСС, заслуженному Клименту Ворошилову. И в ответ на дерзость получил расплату, приказ главы Минсудпрома Ивана Носенко (кстати, ленинградца): его лабораторию юридически вывели из «Красного Сормова» (фактически оставив на его территории) и переподчинили тому самому оборонному ЦКБ-19. Сотрудничать с гражданскими он теперь не имел права.

Директора Рубинчика, кстати, Носенко обвинил в срыве строительства гражданских судов и снял с поста.

Тогда Алексеев, в своём стиле, договорился с командой разрабатывать крылатый пассажирский корабль «на общественных началах», тайком от ленинградцев. Но снова ходил по лезвию нарушения военной тайны. Которая была надуманной и военным вообще-то больше никогда не понадобилась.

Теперь его прикрывал новый директор «Красного Сормова» Николай Смеляков, они знали друг друга с первых дней работы, ночевали в цеху в военные годы.

В 1955 году ради будущего быстроходного судна друзья провернули большую рискованную интригу. Попробовали оседлать политическую волну.

Страной в то время, после смерти Сталина и подковёрных войн, следствием которых был арест всемогущего Лаврентия Берия, фактически управлял триумвират: глава правительства Булганин, глава парламента («председатель президиума Верховного Совета») Ворошилов и министр иностранных дел Молотов. Все опытные чиновники, прагматики.

А Никита Хрущев, преемник Сталина на посту первого секретаря ЦК КПСС, то есть человек из партактива, политик, вновь оказался на вторых ролях. Чтобы взять реванш, он объединил вокруг себя региональных партийных боссов. От них в прессу пошли слёзы: «хозяйственники отодвинули партийные органы от принятия важных решений». Этот тезис звучал и на июльском 1955 года пленуме ЦК КПСС: дескать, бюрократы губят полезные инициативы коммунистов.

Смеляков с Алексеевым решили вписаться в это движение. В октябре того же года они, будучи членами коммунистической партии (а кто им не был?) провели заводское собрание коммунистов. Оно приняло резолюцию: мол, коммунисты «Красного Сормова» выступают с инициативой строить собственными заводскими силами первое опытное пассажирское судно на подводных крыльях.

Между строк подразумевалось: если только проклятые бюрократы не будут вставлять палки в колёса. Резолюцию отправили в ЦК КПСС: просим поддержать.

Понятно, что заранее было обговорено с кем надо в Москве. Но и против играли не менее мощные силы, которые могли обвинить инициаторов собрания… в чём там было принято обвинять в 50-е? В случае поражения Смеляков мог потерять работу, а Алексеев – всю лабораторию.

Но «ветер перемен» сыграл в их пользу. Хрущёвское ЦК победило и дало добро на будущую «Ракету».

Инициативность Николая Смелякова при этом оценили так высоко, что через месяц назначили его руководить Горьковским горкомом партии, а через год забрали в Москву первым замминистра машиностроения.

Проект Алексеева ещё и потом пытались топить, «бюрократы» не унимались. Минсудпром останавливал работу над теплоходом по соображениям экологии – дескать, порежут крыльями всю рыбу, размоют волнами берега, обрушат мосты.

Тогда Алексеев вызывал в Горький правительственную комиссию и лично катал по Волге на новой модели: смотрите, рыба жива, волн особых нет. Как раз во время такой поездки, как вспоминают, родилось название судна.

«Двигатель уже ревет на перегрузке, из трубы дым. Инженер Зайцев качает головой: мотор не выдержит. - «Давай!». - И ручку мощности до упора. Вдруг судно рванулось и встало на все четыре крыла. Птицей летит над Волгой, едва касаясь воды. «Летим как ракета!» – закричал Зайцев. – «А что, хорошее название», - отметил Алексеев. – Из воспоминаний конструктора Юрия Чернигина

Конструкторские работы ему разрешили продолжить, хотя минтранс ещё несколько лет запрещал выход всех других плавсредств в часы прохода «Ракет».

Во время первой демонстрации теплохода на Фестивале молодёжи и студентов за штурвал убедили встать легендарного военного лётчика Девятаева, к тому времени уволенного в запас и водившего теплоходы в Казани. Уговаривал его всё ещё действующий министр Зосима Шашков.

«Ракета» произвела столь ошеломляющее впечатление, что лабораторию Алексеева в считаные дни забрали у ленинградских военных и вернули юридически на родной завод. Правительство подписало заказ на производство крылатых судов.

Уже в августе они вышли на маршрут Горький – Казань – Горький. На одной из рейсовых «Ракет» Девятаев отработал следующие 26 лет.

Потом у Алексеева были «Метеоры» вдвое большей вместимости и ещё несколько модификаций пассажирских теплоходов. Уже в зрелом возрасте вспомнили о нём и военные: заказали ему проект уникального экраноплана.

Всю свою жизнь Алексеев остался верен городу Горькому. Его родной институт, ныне Нижегородский техуниверситет, теперь носит имя Алексеева.