Кино лютых лет

Что смотрели наши родители в годину военных испытаний, как и чем в непростое время сплачивала их кинопередвижка, что так жаждали они увидеть на экране? Что вдохновляло их тогда, когда, казалось бы, ничем утешиться было невозможно? И стоит ли сейчас, сквозь призму большого кино, сравнивать те реалии с нынешними?

Собственно, сравнивать-то особо не с чем. Война, которая задела бы всех и которой сопереживали всем народом, да ещё и при достаточном уровне развития киноиндустрии, была у нас всего одна – Великая Отечественная.

Гражданская с кинематографом ещё не дружила. Кино делало тогда первые шаги, будучи чем-то вроде циркового аттракциона.

Войны застойного, постзастойного и антисоветского уже времени громыхали где-то далеко, не касаясь всех слоёв общества. Да, где-то кровоточил Афган, но умы масс занимали больше Олимпиада, смерть Высоцкого и появление кроссовок «Адидас» в широкой продаже. Или, допустим, Чечня, а у нас дикий рынок, палёная водка из Владикавказа и дискотека У ЛИС’Cа. И хоть трава не расти. Война – она где-то там.

Таким образом, сравнивать себя нынешних с дедами и прадедами, да ещё и сквозь призму самого технологичного и потому быстро меняющегося из искусств по меньшей мере некорректно. Рецепты оттуда теперь вряд ли сработают, тенденции кино сталинского СССР в годину нынешнюю не переносятся. Разве что самые общие.

По иронии судьбы великая война началась тогда именно с экранов и вполне анекдотично. С фильмов «Глубокий рейд» и «Если завтра война». Там мы, разумеется, немцам наваляли. Что немцам – не особенно и скрывалось. Одной левой, нулевой кровью на чужой территории за неделю. Военная кинофантастика. Мальчишки, говорят, в кино прибегали табунами и уходили с квадратными от восторга глазами. От отца знаю – он тем самым мальчишкой и был.

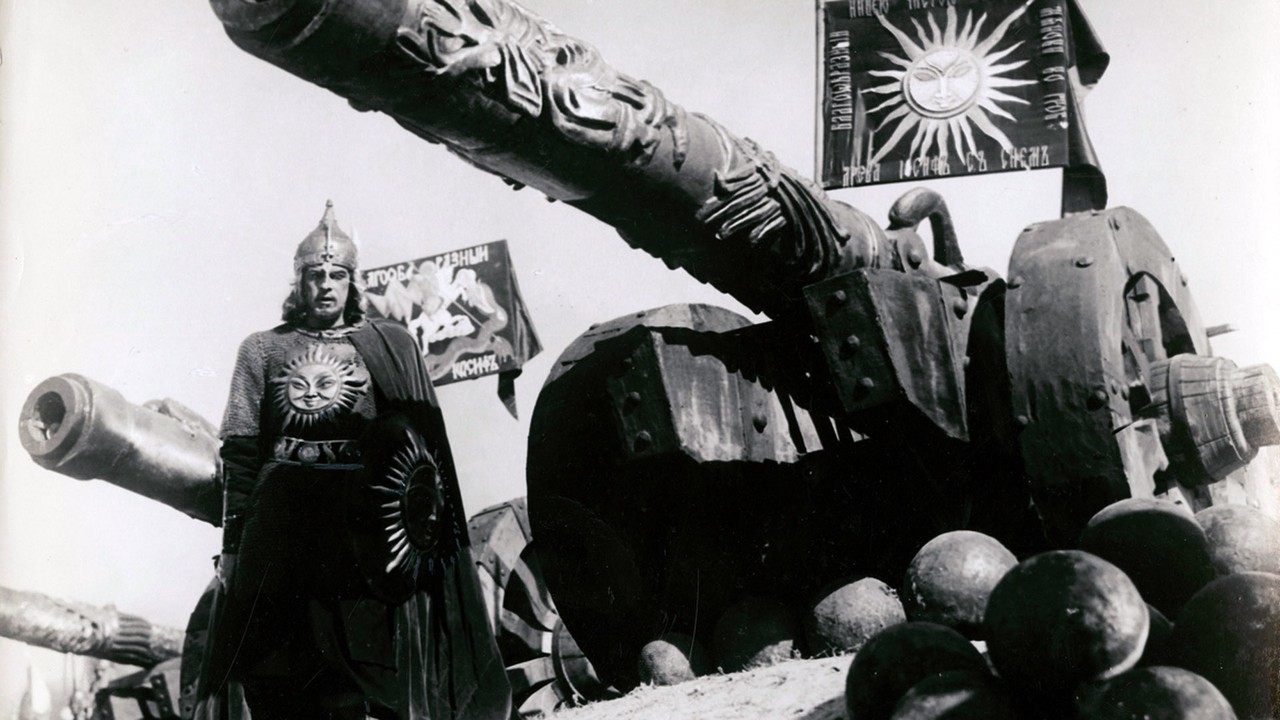

Потом Эйзенштейн, явно что-то такое предчувствуя, снял бессмертного своего «Александра Невского», которого в связи с ситуативной дружбой с Германией велено было до поры положить на полку. Но не смывать. Лента, на мой вкус, чуть ли не лучшая у классика. Эпизод же с началом битвы под бессмертную тему Сергея Прокофьева – сильнейший из «клипов», если к таковым его можно причислить. У каких-то немецких металлистов даже встречается. По сию пору не перепрыгнуть. Эйзенштейн – глыба. На фоне своего времени уж точно. Впрочем, не только. Ледовое побоище одно чего стоит, особенно начало.

22 июня 1941 года рвануло, и решено было срочно пересматривать репертуар и вообще всю политику кинопроизводства. «Александра Невского» на экраны вернули, и пока студии переезжали в Среднюю Азию, залы кинотеатров заполняли абы чем из мирного и не по теме, что оказалось тогда под рукой (почти водевиль «Антон Иванович сердится», к примеру, который по причине полнейшей своей аполитичности вовсю крутился на оккупированных немцами территориях; или хрестоматийную экранизацию лермонтовского «Маскарада», осуществлённую Сергеем Герасимовым аккурат перед самой войной), чтобы только заполнить образовавшиеся лакуны.

Пока заново организовывали кинопроизводство, решено было выпускать номерные Боевые киносборники. В каждый выпуск входило от двух до пяти игровых агитационных короткометражек с известными актёрами, снятых на коленке лучшими режиссёрами. Жанры самые разные: от плакатной патетики до скетча и музыкальных номеров. Всего снято было 15 киноальманахов, позволивших перебиться первые два года войны и наладить выпуск полного метра.

Если попытаться как-то классифицировать полный военный метр, получатся четыре условные категории.

Категория 1. Фильмы декларативно-патриотические. Оно и понятно. Причём ленты эти необязательно о текущей войне, но вообще о величии русского духа и славе русского оружия в исторической перспективе. Наряду с «Фронтом», «Она защищает Родину», «Секретарём райкома», «Во имя Родины», «Парнем из нашего города», «Нашествием», «Я – черноморец!» крепили боевой дух всё тот же «Александр Невский», «Кутузов», «Котовский», «Иван Грозный», «Лермонтов», «Александр Пархоменко» и даже «Сухэ-Батор».

Категория 2. Военные комедии, от лирико-юмористических («Антоша Рыбкин», «В 6 часов вечера после войны», «Воздушный извозчик», «Небесный тихоход») до обличительно-сатирических («Швейк готовится к бою», «Новые похождения солдата Швейка»).

Категория 3. Кино нарочито безыдейное, лёгкое. Надо же, в конце концов, человеку на войне забыться, посмеяться, расслабиться и помечтать о мирной и красивой жизни. Кстати, театры оперетты переживали тогда ни с чем не сравнимый бум популярности. Пик кино, отвлечённого от реалий, пришёлся на предпобедный 1944 год. Это и искромётные чеховские водевили «Юбилей» и «Свадьба», и кальмановская «Сильва», и опера «Черевички» – первый киноопыт Надежды Кошеверовой, и многочисленные фильмы-концерты, даже сказки.

Категория 4. Особая, доверительная. Я бы сказал, исповедальная. Щемящие сердце мелодрамы с открытым для героев финалом, ибо война идёт и легко может прибрать в любой момент, невзирая на то, что они вроде бы даже встретились и к концу фильма всё у них хорошо, а главное – всё ещё живы. Как пелось в песне, которую знал тогда каждый: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…»

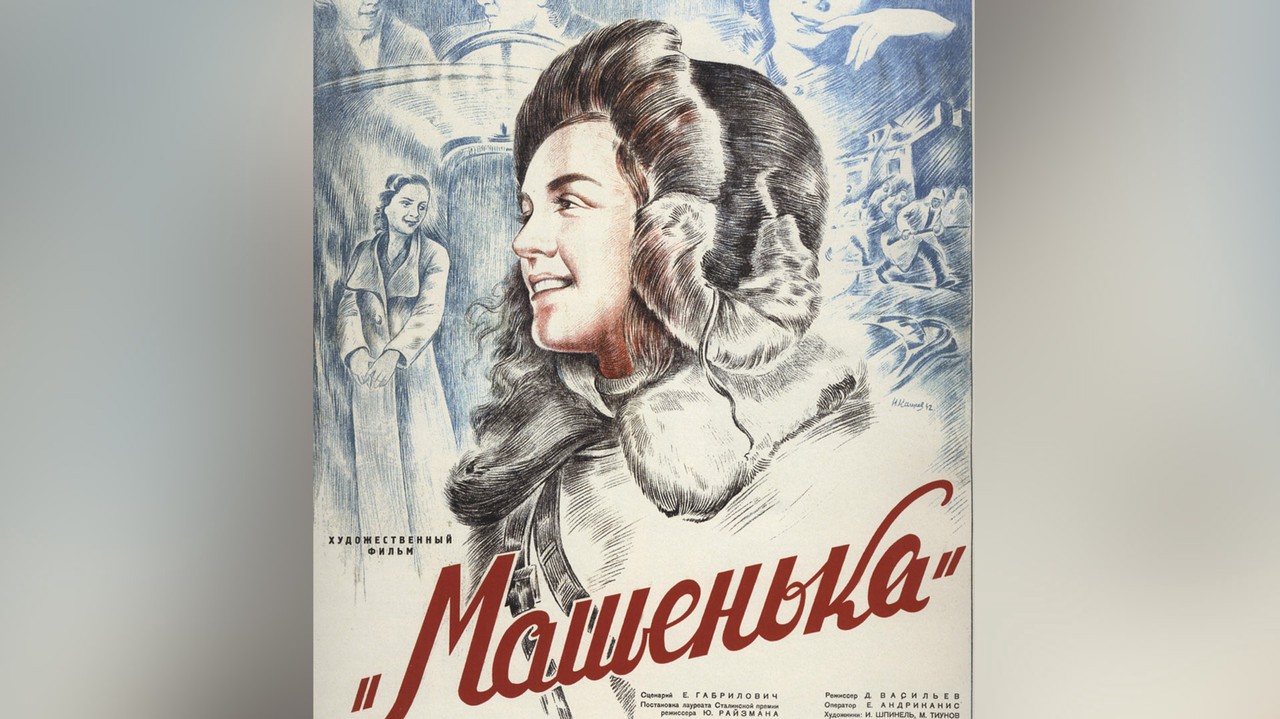

Фильм «Жди меня» Столпера (1943), снятый по «всенародному» стихотворению Константина Симонова; «Актриса» Трауберга (1942) и жемчужина стихийно возникшего направления, которое можно было бы окрестить на манер «Новой волны» «Новой искренностью»: «Машенька» Юлия Райзмана (1942), произведшая тогда настоящий фурор.

Бойцы плакали и влюблялись в трогательную героиню Валентины Караваевой. С ней воевали, с ней и гибли. Щебет милой Машеньки оказался сильнее плакатных призывов, ибо сыгран и снят был от всего сердца. И вообще, эта простая человеческая история брала за живое. Без барабанного боя, знамён и клятв она посильнее любой речовки вводила в патриотический резонанс и укрепляла дух, ибо демонстрировала, что именно должен был защитить солдат, кого конкретно спасти. Такую вот Машеньку, а с ней и Родину. Машенька, собственно, Родиной и была, а Родина – Машенькой. У каждого из бойцов была своя Машенька, а если пока и не было, то точно такой, как в фильме, он её себе представлял. Короче говоря, убойное кино в плане эффективного поражения немцев.

Недаром ведь сколь-нибудь значимых артистов и работников кино на фронт не брали. Сталин знал толк в информационных войнах задолго до появления такого понятия.

Но история, увы, а может, к счастью, не повторяется. Прикладывать к современным событиям мерки того времени бессмысленно.

При создании фильмов и других произведений искусства, нацеленных на формирование патриотического самосознания, а попросту – на победу, из тех времён нужно взять лишь две вещи, которые необходимо вложить в головы наших современников, а то мы все как-то расслабились. Боец должен твёрдо знать, что его ждут дома, а дело его правое.

А более ничего и не надо.