Им не светило: почему американцы могли лишь завидовать советским луноходам

К 55-летию старта первого лунного ровера – обозреватель «Абзаца» Владимир Тихомиров.

В детстве моей самой любимой книгой были советские комиксы «Приключения луноходов» – о перемещениях по Луне двух советских планетоходов, первых в мире. Вернее, тогда и слова такого не знали – «комиксы». Просто были книжки с картинками и с самыми серьезными подписями – все советские дети должны были знать настоящую историю освоения Луны. В то время настоящие достижения советской космонавтики казались куда увлекательнее любой фантастики.

На первой картинке был нарисован старт с космодрома Байконур ракеты с луноходом внутри. Уже на орбите от нее отделилась автоматическая космическая станция «Луна-17», которая и устремилась к нашему спутнику. И лететь было неблизко – целых семь дней!

Кстати, все советские школьники знали, что на Луну наш самоходный планетоход отправился не просто так – это был разведчик для изучения района предстоящей высадки советских космонавтов. И место под первую лунную базу выбрали в районе Моря Дождей – считалось, что оно было образовано после затопления лавой большого кратера, возникшего от удара метеорита. То есть там присутствовали все минералы и полезные ископаемые, если таковые и были на спутнике.

А я все думал: каково же это – целых семь дней лететь в тесном корабле? Пусть и навстречу Луне, которая, кажется, совсем близко – только руку протяни. А тут семь дней полета!

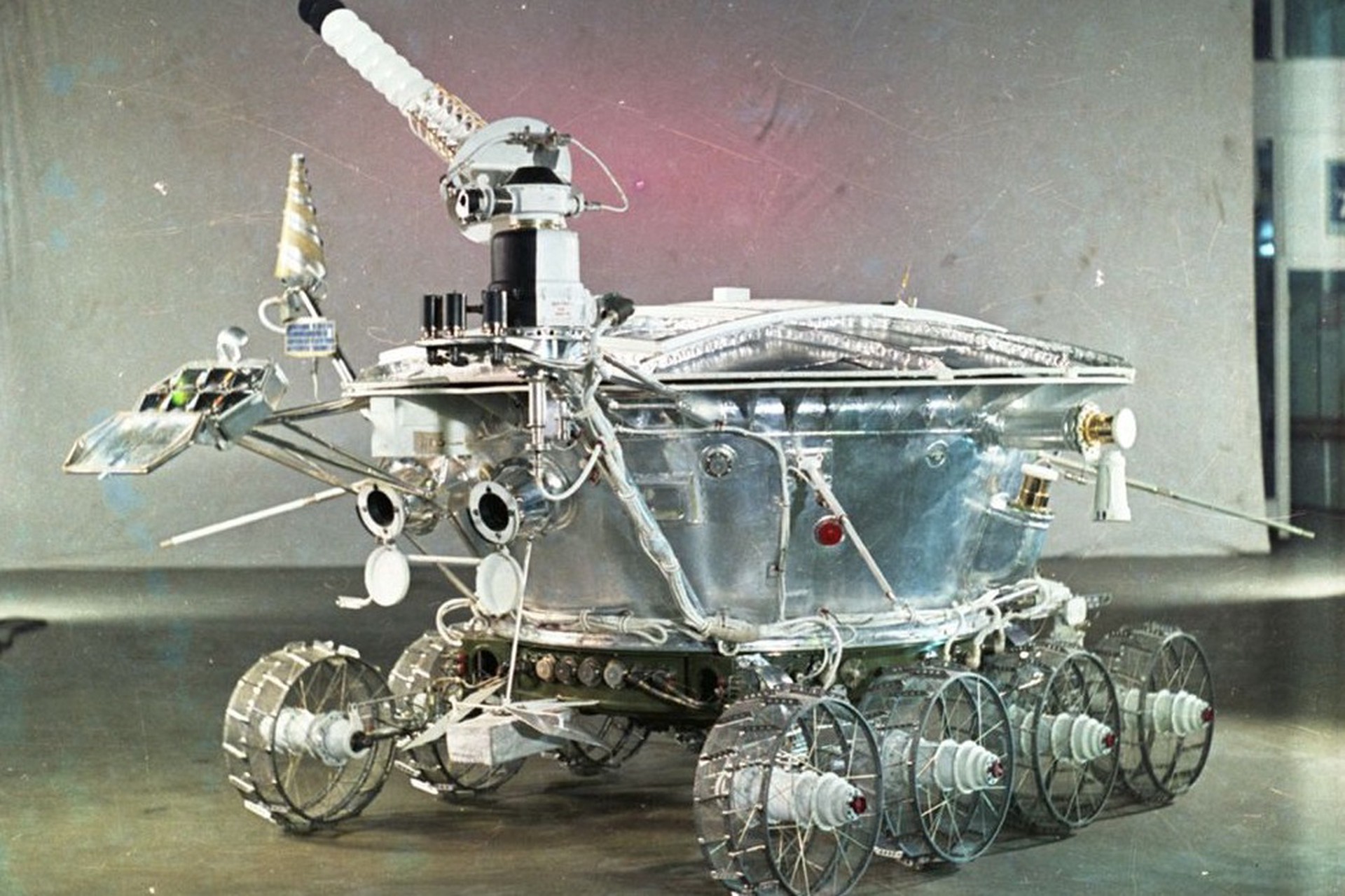

Затем картинки тщательно описывали процесс прилунения станции 17 ноября 1970 года. И как с борта откинулся мягкий трап и «Луноход-1» – эдакая блестящая кастрюлька с поднятой крышкой, поставленная на восемь колес, – тщательно осмотревшись вокруг, съехал на своих решетчатых колесиках на дно кратера. Вернее, не сам он съехал, а по команде с Земли.

Помню, как еще тогда меня поразил тот факт, что водители лунохода были вынуждены работать на опережение – камеры для получения более четкой картинки не работали в режиме реального времени, а передавали лишь слайды – один в двадцать секунд.

Оператор на Земле должен был оценить маршрут движения вперед на 20 секунд хода, а также учесть задержку во времени на прохождение радиосигнала от Земли до Луны и обратно в 5 секунд. То есть ему надо было смотреть на 10–15 метров вперед, распознавая на мутной картинке слайда очертания кратеров – от нескольких десятков сантиметров в диаметре до десятков сотен метров.

Мы во дворе тоже построили свой луноход. На обычную доску с колесами-подшипниками садился «оператор», которому на голову надевали картонную коробку-шлем с антенной на макушке. Раз в двадцать секунд оператор открывал створку на шлеме и давал команду на движение товарищу, который толкал «оператора» в спину. Команд было столько же, сколько и у настоящего оператора. «Вперед – первая!» – это означало начать движение. «Вперед – вторая!» – ускориться.

Еще были команды «Стоп», «Назад», «Направо», «Налево», плавный «Поворот – пять!» и резкий «Поворот – двадцать!». И редко какой заезд нашего лунохода обходился без аварий и наездов на заборы палисадника.

А вот в реальной жизни луноход при таком управлении проехал более 10 тысяч метров. Не просто проехал – сделал 25 тысяч снимков, 211 лунных панорам, собрал бесценные образцы лунных пород из самой сердцевины планеты, благодаря которым ученые подтвердили гипотезу о земном происхождении нашего естественного спутника.

Много лет спустя, уже в ходе поездок на Байконур, я и сам встречался с теми героями-операторами, что почти вслепую вели наши луноходы по Морю Дождей. Разговор неизбежно свернул на сравнение советской лунной программы с достижениями американцев.

Выяснилось, что тогда в NASA нам страшно завидовали – за время всех пилотируемых полетов американцам удалось провести на поверхности Луны всего 75 часов. Много ли успеешь за такое короткое время?

А вот два советских ровера отработали несколько месяцев и собрали даже больше полезной информации, чем астронавты. Причем и исследования, и доставка лунного грунта обошлись гораздо дешевле, чем пилотируемые экспедиции, не говоря уже об отсутствии риска для человека. Поэтому американцы и решили отыграться на Марсе, создав по советским лекалам свои марсоходы.

Кончалась же советская книжка оптимистически: когда «Луноход-1» отработал свой ресурс, к нему на помощь послали «Луноход-2». А скоро, уверяла советская наука, на спутник отправится и «Луноход-3» на атомном двигателе. За ним – четвертый и пятый луноходы-тракторы, которые будут строить космодром для прибытия наших ракет.

Увы, эти планы так и остались на бумаге. Больше луноходов на спутник никто не посылал.

И даже в школе на уроках астрономии я все еще представлял эти два советских лунохода, которые не заснули до конца, а просто ждут прибытия смены и новых батарей.

Они все еще там. И продолжают ждать.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.